佐藤 仁美(さとう ひとみ)

一般社団法人三味線表現協会理事

慶應義塾大学卒

・美学美術史学科に在籍中、本来大学間の交換留学生として単身渡米するはずが、結婚を機に家族の求めに応じてすべてをリセットし渡仏。

・帰国後、米国に本拠地のあるロックフェラー系の文化財団でProgram Specialistとして勤務。日米間でのあらゆるジャンルのクリエイターの相互交流の支援プログラムの遂行に邁進。

支援プログラムの裏方としての立場に飽き足らず、より直接的にアーティストをプロデュースすることに関心が強まり独立。

・一方、ヨーロッパとのネットワークに関心をもちドイツと日本の合弁会社に勤務するも、家族の海外転勤の同行を求められ退職、渡英。三年間の英国生活では大学院に在籍したが、またもや家族の突然の帰国で卒業できず。

・帰国後、民間の研究所からスピンアウトしたベンチャー企業に勤務するも、家族の都合でまたもや退職を余儀なくされそうになったのをきっかけに、自分の人生を見つめ直し、結婚を解消、単身に戻る選択をとる。現在は、プライベートで日本文化、日本であること、を次世代に繋ぐ活動をおこなっている。

実現できていないことは心底本気で望んでいない

私自身のこれまでの人生でひとつ確かだと思っていることは、実現したいと思っているつもりでも、いつまでたっても実現していないものごとは、自らが心底本気で望んでいないことなのではないか、ということです。

私の人生にはまず家族を優先しなければいけないという呪縛のもと、大なり小なり転機があったわけですが、そのときに本当に望んだこと、決めたこと、は、どんなに逆境であってもたしかに実現していました。一方、実現したいと思っているつもりでも、なかなか現実化しないものもあって、そのようなときは、おそらく、心底本気で、が抜けていた、抜けているのだろうと思います。

心底本気だったら、言い訳を考えている暇もありません。自分の思い描いている“かくあれかし”を目掛けて、思考や方法論を総動員し、行動していくだろうから、です。

壁があれば乗り越える、あるいは打ち壊す(穏やかではありませんが、場合によっては・笑)。深い谷があれば飛び越える、あるいはなんとしても渡る方法を考える。

もしそれをしていなかったり、なにかのせいにしたり、言い訳を並べていたら、そう、その“かくあれかし”は、実は心底本気で望んでいない、やろうとしていないこと。

そのようなときは、“かくあれかし”を修正するのもひとつの解かもしれません。

女性百名山は女性のひとつの生き方のヒントを例示することを目的とされているとうかがいましたので、僭越ではありますが、これは、もしかすると私以外のかたがたにもあてはまることもあるかもしれないと思い、冒頭に記させていただこうと思いました。

もちろん、継続は力なり、や、石の上にも三年、などといった先達が遺した諺もまた真ではあるのですが。還暦を過ぎた年齢になったこともあるのかもしれませんが、ひとりの人間の人生は心底願っていないことに時間を割けるほど長くはないかもしれない、と思うほうが強まってきましたので、じっと我慢よりも、なにか違ったら迷うよりも目標を変えてみたい。

これまで、そのある種の法則である「心底本気で望む・やる」ことの結果、米国の大学への交換留学の切符も手に入れましたし、20代で写真美術の卸売商として日米間をいったりきたりすることもできました。

後者の活動では、歴史的に価値ある作品を国立や公立の美術館に収蔵してもらったこともありますし、日本の無名の写真家の展覧会をNYのギャラリーにコーディネートしたり、米国やイタリアの写真家の展覧会を日本のギャラリーにコーディネートしたり。

美術館が作品を収蔵するにあたっては取引できるのは法人のみと知り、期限があるなか最短で法人を立ち上げることができたのも「心底本気でやった」ことだから、だったと思います。

あのNYで、当時20代の日本から来た小娘が、メトロポリタン美術館やソーホーのギャラリーのディレクターやオーナーに、電話をかけまくり、アポイントメントをとることに成功すれば、作品をもって乗り込んでいったのも「心底本気」であればこそ。

その一方で、こうなったらよい、こうする、と宣言したり、着手しても、結局現実化しなかったことも数知れず。

ふりかえれば、そうです!

そのときに、「まだ機が熟していない」「家族に反対された」「資金が不足している」「家族を優先しないといけない」と理由をつけましたが、単に理由を盾に、行動しないことの言い訳、できない理由を探しだしてしまっただけで、心底本気で願っていなかったことばかり。

できない理由を探し出せるということは、結局 そういうことなのだと思いました。

いろいろな障壁を乗り越え、不可能に見えることを可能にするための術は、実は自分の心ひとつにある、と、私は信じています。

次世代との挑戦

心底本気で望む・やることでなにかが生まれることの証明のひとつ、として、最近は三味線奏者の同志、岩田桃楠(いわたももくす)とともに、三味線をひとつの楽器として扱ってもらう(簡単に言えば身近な楽器としてだれもの隣にあっておかしくない)未来のために、三味線ならではの音楽表現を求める挑戦を続けています。日本独自の楽器三味線は、日本独自であるからこそ、やや距離のある楽器として見られているように思います。触れるためのきっかけが閉じられている、とでもいいましょうか。

2016年に初めて出会った同志の三味線の音は、津軽三味線でありながら、極めつけに澄んだ綺麗な音でした。初めて同志にかけた言葉も「澄んだきれいな音ですね」だったことを覚えています。家には邦楽を嗜む母がいて、十三絃の箏も地唄三味線も日常に耳にしていた私ですが、どちらかというと三味線の音は長唄も地唄も津軽も浄瑠璃も好みではなかったのですが、初めて「好い」と思える三味線の音に出会ったことは印象深い出会いでした。

その時、同志は東京藝術大学(以下藝大)の音楽学部の邦楽科の学生。出会いをつくってくれたのは同じ藝大の美術学部の日本画専攻の学生だったのは余談です。

その後、2018年と2019年の元旦に、ご縁あってアーティストのコーディネートの御役目をいただいた表参道ヒルズの吹き抜け大階段のライブパフォーマンスに出演してもらう、など、細い糸でつながっていたところに、突然の全世界を巻き込んでの新型コロナウィルス感染症騒ぎ。2019年に藝大を無事卒業した同志は、パトロンにも恵まれて三味線奏者としての活動を始めていたところへ、ほとんどの活動は白紙となり、そしてこともあろうにパトロンが急逝し、と、不運が重なっていました。感染症騒ぎもその実態が見え始めた2021年、あの澄んだ綺麗な三味線の音はどうなっただろうと、私が突然気にかかったのも、あとから思えば見えない力に押されたとしか考えられないのですが、改めて再会し、「三味線を未来につなげよう」「音楽で人々の心、毎日を豊かにしよう」と、そんな未来の道筋をともにつくろうと三味線の協会を立ち上げてしまったのは、“心底本気パワー”が働いたから、以外のなにものでもないと思います。

芸術活動の試練

ちなみに、私は音楽奏者ではありません。(音楽奏者になることを夢見ていた時期もありましたが、大学受験を前にして父からの反対を受け断念しました。私の“心底本気の法則”に照らせば、音楽奏者になるという夢は断念できる程度のものだったということです・笑)

現在の活動で、音楽奏者は同志であり同志が表に立ち、私は公演を現実のものとするためのプロデューサーとして裏に立ちます。

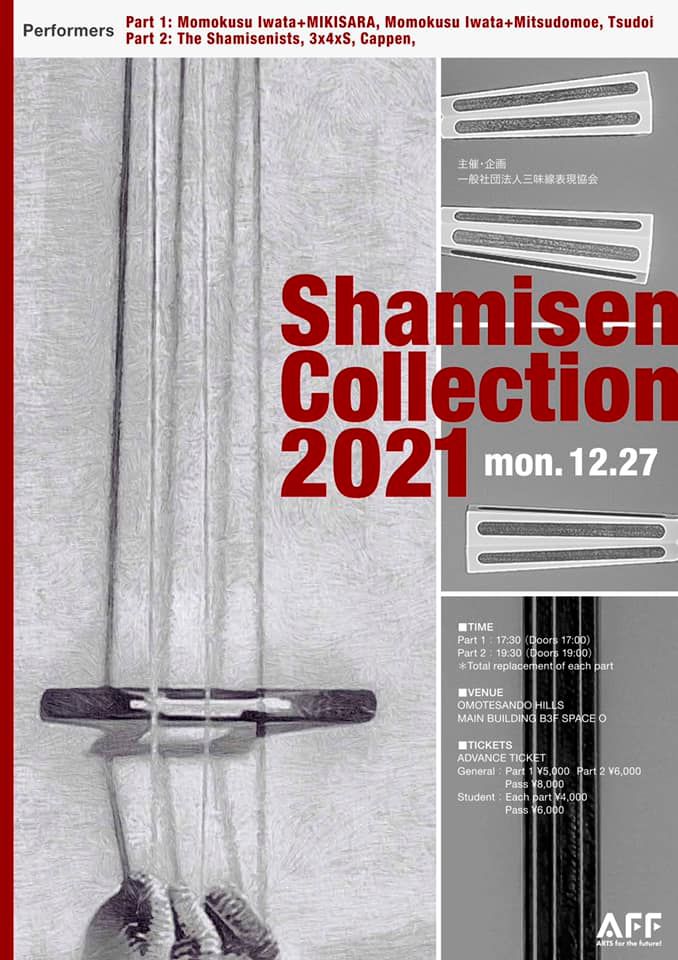

表参道ヒルズ スペース オーにて開催

同志の創造者としての力に、私自身も思い描く創造の形を重ね合わせながら、相互の総意で音楽公演として世の中に向けて表現していく。この活動も、前章で触れたように、瓢箪から駒のようなきっかけから突然始まりましたが、できない言い訳を探す暇もないほどに急速度で進めていたということは、心底本気、だったのでしょう。

率直なところ誰もが知るスーパー著名奏者の公演でない限りはビジネスとして成り立ちません。

(あるいは単にビジネスとして整理させるためのセンスや才覚がないだけなのかもしれませんが)

丸の内Cotton Clubにて開催 (撮影:Kosuke Ito)

丸の内Cotton Clubにて開催 (撮影:Kosuke Ito)

純粋な音楽追求は商売にならない、と、往年のビジネスマンかつ私の心のメンターからも釘を刺されていますが、かなりハードルの高い世界です。裏に立つ者は、つねに資金調達という大きな課題と背中合わせになります。少し大きな企画ともなると数百万単位の資金を個人で投入したことも複数回あり、そのたびに薄氷を踏む想いで過ごすわけですが。

渋谷ストリームホールにて開催(撮影:Kosuke Ito)

幸い、投入資金を回収できなかったという大きな失敗はこれまでなく、公演に出演する奏者たちにはギャランティを多少ははずむこともできているのがささやかな自慢です。

とはいえ、このまま同じことの繰り返しでは未来が輝かないので、今後は新たな取り組みを、「心底本気」モードで模索していこうとしています。

人は芸術や文化、美を求める生き物

先に述べた新型コロナウィルス感染症騒動のときに、厳しい試練を迎えたアーティストたちの有様に顕著なように、およそ芸術と名がつくものは、ひとたび事が起こると必要優先順位が著しく下がります。が、人が人である限り、過去の人類の歴史の中でも創造、美、芸術が消失していた時代は存在しない。創造、美、芸術の存在により、喜怒哀楽の感情や感動を司る脳の部位が刺激されることが生命体の活動としてプラスであると、人の遺伝子はセットされているのでしょう。

これからも、人が求めるそれらの究極の刺激の作り手に伴走し、人が人であるゆえんである高次元の感動の源を具現化していきたいと思います。

《おすすめ公演情報》

岩田桃楠 三味線独奏LIVE

2025年12月20日(土)15:30開演

銕仙会能楽研修所 能舞台 (表参道駅より徒歩3分)

《一般社団法人三味線表現協会》はこちら