木積 凛穂 (こづみ りんすい)

神職(河内一宮 枚岡神社)、書家

(プロフィール)

1999年7月凜穂会教場を開設

2008 年3月「日仏交流150周年記念京都パリ姉妹都市盟約締結50周年記念スペシャルイベント」の ルーヴル美術館における[京都。大阪]関西の伝統美」にて作品展示、パンフレット題字揮毫、パフォーマンス

2010年6月上海万博日本館作品展示、上海万博文楽公演パンフレットポスター題字揮毫

2017年11月ヘブライ大学【世界観光連携シンポジウム】パフォーマンス

2018年10月モンセラート修道院付属大聖堂にて書作品奉納(モンセラート美術館所蔵)

2019年10月ローマ教皇庁音楽院劇場(バチカン)、Palagio di Parte Guelfa(フィレンツェ)にて書の揮毫

2023年6月サンマリノ共和国 サンマリノ神社にて揮毫奉納

2023年10月公開 映画「親のお金は誰のもの 法定相続人」題字揮毫

2025年4月大阪・関西万博 フランスパビリオン出展予定

11回の個展や講演、パフォーマンス。

受賞歴

文化創造倶楽部賞(2008年)、ハルピン書法家協会・栄誉賞(2009年)、東久邇宮文化褒賞(2014年)、東久邇宮記念賞(2015年)

著書

『心にのこる小倉百人一首』『凛穂の…気ままな散歩道』

この度はお声を掛けていただき真に有難く、感謝申し上げます。

これまで歩んできた自分の道のりを細やかに見直し、懐かしんだり、またここからが始まりだと思いを新たにする機会をいただきました。心より御礼申し上げます。

1センチの空白

書を始めて半世紀が過ぎた。小学生の頃、学校が終わればランドセルを家に投げ置いて、夕方まで鬼ごっこ、かくれんぼと走り回っていた女の子だったが、家では書くことが大好きだった。自由帳を広げて絵を描いたり、覚えたての文字を並べてみたり、ことさら好きだったのは新聞に書くことだった。新聞には周囲に1センチメートルほどの空白の縁がある。そこに絵や文字、記号のようなものを細かく書き込み4辺を埋める。上下の辺は少し幅が広くて、悠々と描けるような気がして嬉しくなった。書いてはしげしげと眺め、また書くという時間はとても楽しく、私にとってこの1センチメートルほどの空白の世界は不自由でもあり、心地よくもある創造の世界。飽くなき挑戦のための舞台であったのかもしれない。

小さな生きた魚を食す

ある時、母が台所で七輪に炭をいこしている。「何をしてるの?」「お魚をいただいたから焼くのよ」

そう言って小さな魚を網の上にのせた。なんとその魚は生きていてピチピチとはねた。「やめて、かわいそう。やめて!」「この子たちは食べてもらう方が嬉しいのよ」「いや、やめて!」

そんな問答を繰り返し、泣きながらお仏壇の線香立てとおりんを持ってきて、母が魚を焼く横で泣きながら、ごめんねと手を合わしていたことを今も鮮明に覚えている。

人間も魚も同じ一つの命をいただいた生き物なのに、魚は食べられて、人間は食べられないのは何故? 子供ながらに不公平を感じた。その思いは、子供の頃から変わらず、より広く深くなり、私を形成し、今に至る。

大人になっても続けた書道は『Modern 書 art』へ

3歳から絵画教室に通い絵を描くことが好きだった。7歳の時に母に「女の子は字が綺麗なほうがいいからね」と連れられたのが書道教室だった。心のままに動かす筆の創り出す線は思い通りにならない難しさ。書けども書けども納得のいかない文字たち。

しかしそこに魅せられたのであろうか。稽古は大人になっても続いていた。「なぜだろう?」と自分に問うてみると、やはり「好きだから」と言う答えしか見つからない。

でも、そんな私が一度だけ筆を置いた時期があった。

結婚し子供を授かり、一日24時間は育児のための時間、思うように字が書けない苛立ちが情けなく、「今は神様から授かった宝物を大切に育てよう」と育児に専念することに決めた。しかし、決心したはずなのに、書けないことが辛く寂しい……。その時、私にとって書はなくてはならないものだと気づいた。そして二人の子育てにも少し余裕ができ始め、稽古を再開したものの、書けなかった時間を埋めることは容易ではなかった。随分苦しみ、特に篆書の臨書に行き詰まり、嫌気がさして、「ここまでして書を続けないといけないのか?」と自分に何度も聞いた。

そんな時は、型にこだわらず、只々ありのままの心で、字と戯れた。

すると「面白い!」「楽しい!」と心が躍った。

これが私のオリジナルである『modern書 art』の始まりだった。

それからというもの、稽古に2時間を確保しないといけないという自分のルールは捨てて、一枚でも書く時間があれば筆を持った。子育て中の専業主婦に2時間の自分の時間を確保するなんて不可能に近いのだから……。

仮名のルーツを学びたくなった

二十代、仮名の先生に師事していた私は、そのルーツである漢字を学びたいと思った。それは、書壇の体質からすんなりとはいかなかった。でも何かに突き動かされるように懸命にお願いする私に、両先生はお許しをくださり、仮名と漢字の先生に師事することができた。

この師匠方との出会いがなければ、今の私はない。

漢字は五体あり、それら全てを研究し尽くし、高い技術力を持ち、素晴らしい作品を生み出す師匠は稀だ。また仮名の先生は高度な力をもち、しかも写経の達人だ。この師匠たちから学べるという有り難い環境の中、漢字と仮名を両立させようと奮闘した。そのお蔭で後に『modern 書 art』は生まれ、祝詞を奉納することとなる。これは神様から賜った宝物。

とんとんと進む個展は11回に

その頃、下の娘の受験が終わり自由に使える時間が増えた私に、タイミングを図っていたかのように「個展をしませんか?」とのお言葉を頂戴した。おばあちゃんになるまでに一度はしたいと願っていた夢の個展。

初個展はとにかく恥ずかしかった。自分の作品を見せることは、ありのままの心を見せることだと気づいた。けれど、ありのままの心を隠そうとすると作品はできないこともわかった。個展開催するには、開き直るほかはないと腹をくくった。

制作には一年を費やし、無心に筆と墨と紙に向かった。長年、古典を大切に学ぶように指導を受けてきたので、字典に載っていない文字を書くことに罪悪感がありとてつもなく葛藤した。

書道によって癒し励ましたいと願っていたので、書に興味がない人の心に響かねばならない。「ならば、どうする?」

葛藤の結果、先人の残してくれた古典に敬意をもち、その上で絵画のように文字を表現して、楽しんでもらいたいという思いを大事にすることにした。

これらを書道とするのは何か違う気がして、つけた名前が『modern 書 art』。

これを説明するとしたら、漢文や万葉集を書くことは素敵なことで奥の深いこと、終わりのない難しい課題になる。今、書を身近に感じてもらうためには、温かく優しい淡い墨の美しさを皆様に届けたい。そして、そんな作品が日常生活の中に置かれて、心が少し穏やかになったり、ほっこりしたり、毎日癒しのお手伝いができれば……。

これが『modern 書 art』誕生の原点である。

それともう一つ伝えたいことがある。今、環境は劣化の一途をたどり地球は悲鳴をあげている。私には大きなことはできないが、資源を大切にすることには心掛け生活してきた。例えば、毎日のように書のお稽古をすると書き損じの半紙が山のようにたまる。私の心を受け止めてくれたそれらの友をゴミ箱には捨てきれず、再生する方法を模索していた。我が家のヒレカツ、唐揚げの下には万葉仮名、時には篆書が書かれ、子供たちにとってはそれが当たり前の食卓の景色、またフライパンもよく拭いた。個展では書き損じの紙を小さく切り漆喰、土、藁などを混ぜて壁面を作り、そこに書いたり……。

今では、包装紙代わりにすると皆様が捨てられないと喜んでくださり、こちらが嬉しくなってしまう。そんな思いの書の個展は今までにないと、2006年10月、朝日新聞に大きく掲載された。

そして2008年の四回目の個展はルーヴル美術館という想像もできない場所での海外デビューとなる。しかもナポレオンホール。皆様ご存じかどうか、天井が高いという次元ではなく、ピラミッド型のガラスの下、10m×10m四方の場所に作品をどう飾ったら良いのか? 頭を悩ませた。

作品は航空便、もちろん宅急便では送れない。額の破損、高額な送料、諸々の事情を鑑みて制作した。作品が届かなければ個展はできない、日本のように確実に荷物が到着するとは限らない。こんな事情をあれこれ考えると自分の手で持っていくことが一番安心。着物、帯、扇子、暖簾などに仕立て、日本らしさを最大限に表現するとともにコンパクトにするよう工夫した。

美術館でのパフォーマンスでは、いろんな言語が飛び交う中、漢字をよくご存じであることに驚き、書は国を超えて人をつないでくれることをしみじみと感じた。その時出会ったマダムは、その後フランスでの私の母となり、離れていても想う心に変わりはない。パリ個展は学び多い有難い貴重な経験となった。

ルーブル美術館での展示

続いて東京、大阪と3回開催、2009年京都そして再びパリ。

2010年上海万博と続き、2011年には京都に拠点を置くことになり9回目の個展開催。開催後、ふと、いただくお話に応えるのではなく、テーマも場所もすべて自分で描けるようになるまで個展はしない、と胸に浮かんだ。その時、何の根拠もないけれど、ふわっと浮かんだ10回目の東京。

その後2019年まで個展はせず、ケニアマサイ村で授業をしたり、『心にのこる小倉百人一首』の出版、講演会など書の優しい温もりを伝えることに力を注いだ。

2017年、イスラエルのヘブライ大学でパフォーマンス、フランスのルーアンでの展示、ご神事、ここから氣が変わったように思う。

まずイスラエルは怖いところという勝手なイメージを持っていたので、行きたくなかったが、行くこととなる。

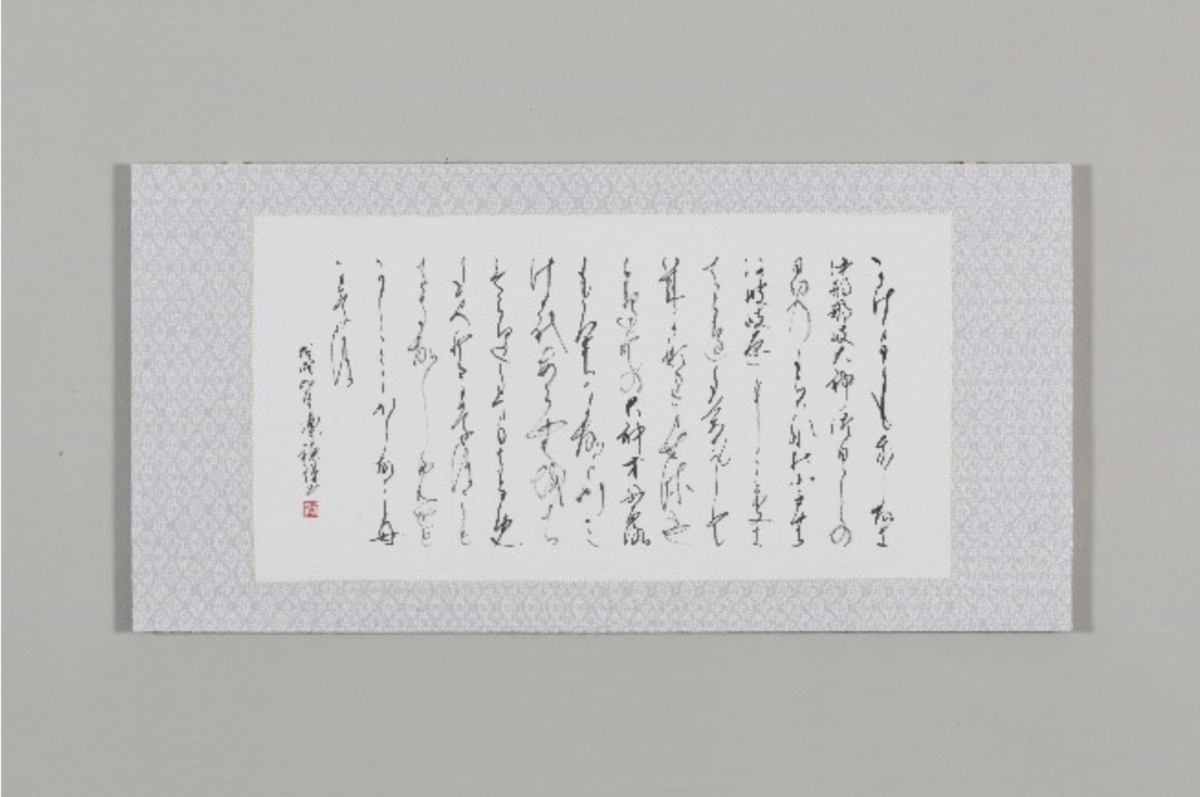

2018年、『祓詞』を枚岡神社に奉納する。また日刊工業新聞の連載を一年続ける。

そして何よりの驚きは神官階位取得、これについては後ほど。

スペインで講演、パフォーマンスも行った。 モンセラート修道院に『祝詞』奉納(モンセラート美術館所蔵)という想像のできない経験の2018年となった。そして、2011年に感じた10回目の個展に向けて、素晴らしい東京の会場とのご縁をいただいた。2019年9月、10回目の個展に合わせて出版したのが『凜穂の…気ままな散歩道』。

あらためて初個展の挨拶文を読み返すと、生きとし生けるものが幸せに生きられる、元気な地球に戻す! 人の心を癒し励まし、優しく包む作品を届けるために力を尽くす! 私の作品によって、一人でも心救われる人がいてくだされば、これ以上の幸せはないと思う。

初個展から変わらぬ想いを10回目に持ち続けている自分を発見できた喜びの中での制作であった。

個展での風景

これも後で気づくのだが、祝詞の作品が多く、まず正面に枚岡神社に奉納した『祓詞』をお借りし、祝詞を四辺の壁に飾った。2週間の開催期間中、不思議なことに会場が祓い清められていったことを感じたのは私だけではなかった。今までに体験したことのない空気感を感じつつの開催で、翌10月ローマ教皇庁音楽院劇場(バチカン)の舞台で書を揮毫したことは二度とできない体験であろう。

その後、関西でも個展開催をとの声に応えたいと思っていたところに、コロナウイルスの出現となる。目に見えないウイルスに翻弄され、今までに味わったことがない生活を強いられた。

コロナが緩んだ2023年、サンマリノ共和国サンマリノ神社にて書の揮毫奉納、急遽、副祭主として祭典ご奉仕。2024年3月、奇跡的な形で枚岡神社において11回目の個展開催。

後になり気付くことになるのだが、作品を制作することは天とつながること。

天の力をいただき作品が生まれる。

今思えば素敵な言葉、書道らしくないデザインをされたような文字たち、天から多大な力をいただき、制作できたのだと思う。

2018年に奉納

三十代、辛く苦しい時には写経をして、心を落ち着かせていた。

神様にお仕えする家なので祝詞が身近にあり、ある時ふと祓詞を書いてみようと思った。写経のように美しく楷書で書き、行書、草書、篆書、隷書、ひらがな、カタカナ、万葉仮名、面白くてありとあらゆる書体で書いてみた。一番しっくりきた万葉仮名で、目的はないけれど作品にしてみようと思った。

日課のウォーキングで参拝の折、ばったり枚岡神社中東宮司に出会った。ご挨拶の後、「奉納ってできますか?」と聞いている自分に驚いた。そのようなことを聞く考えが全くなかったからだ。宮司は「何でも良いということではない。神様の御心に叶うものでなければならない。できあがったら見せてください」と仰った。

何故そのようなことが自分の口から出たのかを不思議に思いつつも、制作を続け草稿としてご覧いただける形になり、宮司に連絡。黙って食い入るようにご覧になり「これに落款を押してください」と。

「いいえ。これは草稿なので、これから納得できるまで書きます」と言った。しかし文字数が多く連綿による中心の移動が難しく、何度書いても気にいらない箇所があり、うまくいったかと思うと、また違うところが気にいらない。神様に奉納するものは一か所でも納得いかないところがあってはならない。妥協は許さないと自分で決めていた。

それにしても、そのようなものが書けるのかと落ち込んでいた矢先、右腕が上からつるされているようで、呼吸をしているのかもわからない不思議な状態の中でできあがった作品は、何度見ても気に入らないところが一つも見つからない、全てが満足。これ以上の作品はできないと確信し、この作品を奉納することにした。この感覚は生まれて初めての体験だった。

神官階位取得

もう20年以上前になろうか。まっすぐ歩くべき道を急に曲がりたくなったり、予定していた電車より早い電車に乗りたくなったり、けれどその都度、会いたかった人に会えたりと嬉しいことが起こり、これは直感を信じなさいということだと感じた。そして、このようなことは私だけでなく、他の人も同じように感じているものと思っていた。

時は流れて、かれこれ10年近くになろうか。「神官階位を取りなさい」と、左の頭の上に言葉が降りてくることの意味がわからず、戸惑い無視し続けると、頻度を増し声は大きくなり、私は動かざるを得なくなった。というより動かされたと言ったほうが的確であろうか。

外堀を埋められ、ノーと言えない状況で神官階位取得のため、学校に入学する。

なぜ階位を取得するかの答えを得ぬまま、天から「神職になりなさい」と言われ困り果てた。「書は私にとってなくてはならないものなので、やめるわけにはいきません。どっちつかずにしたくはないので、神職にはなれません」と中東宮司に申し上げた時、

「神職としてご奉仕し、より魂を磨き高め素晴らしい作品を作り、書家として神道を世に広めなさい。これらは相乗効果となり、より世のため人のためになる」

とのお言葉をいただいた。

このことで、神職と書家の二足の草鞋を履く決心をした。この時にわかったことは、天からのお声を無視し、逆らい抗おうとも、決められた通りにしかならない。従わないとお声がどんどん大きくなり従わざるを得なくなる。後に考えてみても結果としてそちらが正しく間違いがないのだと悟った。それからは抗わず全て委ねて仰せの通りにしている。

こうして、自分の意志ではないまま階位を取得し神職になった。

神社での日々の仕事、ご祈祷、特に参拝者との関わりには体験したことのない出来事も多々あり、葛藤や心の苦しみは、私を大きく成長させることとなった。自分の使命がここにあったことを知らされ、今では神職として神様にお仕えできる有難さに心から感謝するに至っている。

ちょうど時を同じくして、意志とは裏腹に修験道の修行者にもなる。これも後でわかるのだが先祖供養のためであった。

使命の根っこは同じ

書家の仕事は、作品を創り、講演やお稽古での指導に加えて、映画の題字、パンフレット、ロゴなどのデザイン。墨をすり、筆を持つことが仕事となることは何より幸せである。

また書以外の要望に応えなければならない仕事も出てきた。

私の使命である、生きとし生けるものが幸せに生き、地球が元気に戻るために力を尽くすことが土台にある仕事。

例をあげると、子牛をたくさん生んだ母牛は、役目が終わるとその肉質が堅くて美味ではないために二束三文で売り渡され、ミンチなど価値の小さい商品になってしまう。しかし、農産物や海産物の未利用部分をうまく組み合わせて牛が欲しがる美味しい餌として与え、さらに愛情をかけて育てることによって見違えるような肉質になる。

屋久島でこのプロジェクトに書を提供したことがご縁となり、関わっているうちに大切なことが見えてきた。牛の命を食することで人間は生かされている、そのことに感謝しなければいけないことに気づいていない人がすごく多いことだ。それならば、このことを心から感じていただく『感謝と祈りの場』を作ることが私の務めではないか。

牛だけでなく豚、鶏、魚や野菜、これらすべてが“命”であり、人はこの大切な“命”をいただいて生活している。そして、牛、豚、鶏を育ててくださっている人、漁業、農業、加工、運搬などかかわるすべての人たちに対して、ここを訪れてくれた人々の感謝の気持ちが自然に湧き出てくるような場所にしたい。また、思いを同じにしてくださればうれしい限りだ。

神職も書家も企業での仕事も根っこは同じで、人々が幸せを感じてくださるために何をなすべきか? そのためにどう行動するのか? ということに尽きる。それは人情の機微を学び、どう生かすかと問われているようでもあった。与えられた役割は難しく厳しいものだが、生きている証、御霊磨きの修行だと思えるようになった。

その修行の助けとなる為に、半世紀もの時間を書に費やし、今、私の中で神道と書道が結合している。生きとし生けるものの幸せの為、成すべき事を最高の次元に引き上げれるよう、子供の頃から何も氣づかぬまま書道を続けてきたことは、天の采配としかいいようがない。

私への使命を与えられ、大いなる大自然、神様、ご先祖様に守られ、この世に命を重ねている今、心から皆が笑顔で生きることができる世界を創れるよう全てを天に委ね、精一杯尽くしたいと思う。感謝、弥栄。