角田 弘子 (つのだ ひろこ)

日本ウェルネススポーツ大学 教授

(プロフィール)

1969 年東京生まれ

小学生の時にエルサルバドルに滞在する

大学卒業後、商社の不動産事業部に勤務後イギリスでスクールカウンセラーのインターンを経験

文部科学省 統計数理研究所で国民性の調査、国際比較調査に携わる、東京大学医学部公衆衛生学教室に在職中に 三重大学大学院医学系研究科 博士(医学)取得し、長男、次男続けて出産後、新設大学 日本ウェルネススポーツ大学に勤務

2017 年 バングラデシュの農村部で公衆衛生活動

2018 年 地球こどもサミット 開催責任者

2018 年 タンザニア・ドイツ平和村を訪問

2019 年 地球こどもサミット Ocean’s 47 で都道府県の高校生を集め会議を行う

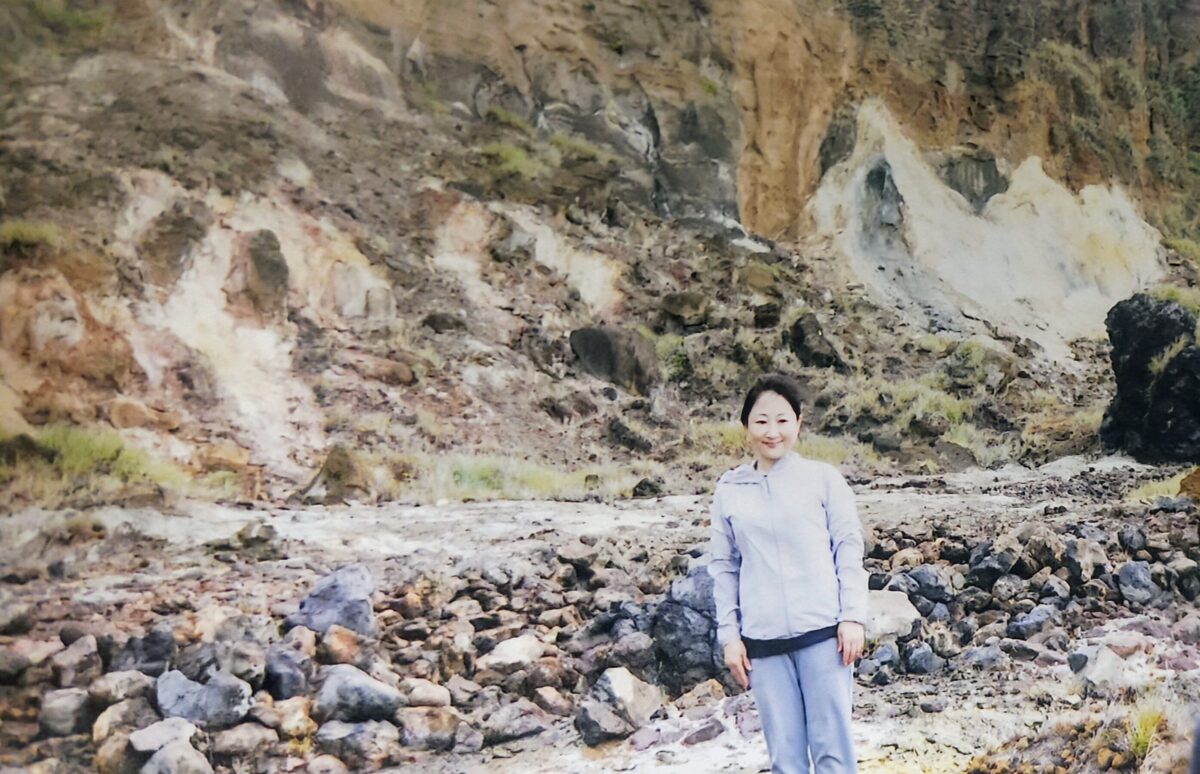

2023 年 硫黄島派遣 遺骨収集活動

幼少期と戦争

東京に生まれ、家業を営む祖父母の家で育った。池袋から各駅停車で 10 分とかからない場所でもその頃はまだ牧場があり、よくお手伝いさんにおぶさって牛を見に行った。そのお手伝いさんは、近所にいて、当時飼っていた「ごん」という犬の世話をしてくれたので「ごんばあ」と呼んでいた。ごんばあは戦争未亡人だった。夕方4時になると、薪で焚くお風呂を沸かして自宅に帰った。私は火の番をしているごんばあの所へ行き、火をくべながら、うとうとしているごんばあを「わっ」と驚かすのが好きだった。今でも、夕方になると、ぱちぱちという音とごんばあの背中を思い出す。大家族であったし、沢山の人が出入りするにぎやかな家で寂しさを感じたことがなく幸せな幼少期を過ごした。

私の育った、東京の昭和40年代はまだ戦争の名残が身近にあった。池袋西武デパートの前には、傷痍軍人という人たちがアコーディオンやハーモニカを弾きながらカンパを募っていた。脚がなく半分に切ったズボンから木の義足がニョッキリと出ていて、手足の欠損ややけどの跡が見える人たちを見ながら、どうしてこんな事をするんだろう? と不思議に思った。

見てはダメよと何度も祖母に止められたが、怖いもの見たさで、振り返り見ていた。祖母は「戦地でお怪我をされたのはとても悲しくて辛いことですけど、軍人恩給があるはずよ。何かとてもお困りのことがあるのでしょう」と話していたことを覚えている。それからだいぶ年月が経ち、その意味することを理解できた。

祖父は中国戦線で負傷した。一緒にお風呂に入ると、左腕に銃弾が貫通した跡があり、太ももには、弾の破片が残留しており、触れるとかすかに金属片が指に触れる感触があった。私は、小学校の頃に鉛筆の芯が薬指に刺さり、取れなかった黒い芯がまだ透き通った皮膚を通して目で確認できる。ふと、その皮膚の下にあるゴマの大きさ程の鉛筆の芯を見ると、祖父の太ももにあった銃弾の破片が脳裏をよぎり、亡き祖父を思い出す。

そして、小学4年の頃、エルサルバドルという国へ行くことになった。エルサルバドルには松林のある海があり、そこの名前はなんと ATAMI 「熱海」であった。中南米の国々には日系人がいて、私の訪れた先の日系人の方々は日本語が流暢であった。エルサルバドルでは、1980年代に内戦があったので、私は戦争体験者といえるだろう。家の前をガタガタと戦車が通って行くのだが、その時はトイレに身を隠すように言われた。家には、掃除・洗濯係と食事係の2人メイドさんがいた。食事係のマリアは、いつもとてもやさしく私の面倒を見てくれた。故郷に私と同じ年頃の子どもがいるからと言って、毎日、私の髪をきれいに結ってくれた。日本から持ってきた髪飾りがとてもかわいいというので、髪飾りを何個もマリアにプレゼントした。

私が日本に戻ってから、マリアさんが亡くなったという話を聞いた時、マリアの娘さんは私の髪飾りを喜んでくれたのかな? とふと思った。その娘さんの心の中に、「日本人って、あ! 髪飾りをくれたなぁ」と思い出すかはわからないが、今でも遠い遠い所に居る人と私はどこかで繋がっている感覚がある。そういった人間の経験というのは、時間の経過だけではなく、場所、季節、天気、においなど様々な情景に彩られ、他者との交流によって得られるのではないかと思う。

戦争にまつわる思い出を記してきたが、次の章ではまだ終わらない戦争として、遺族でない私の硫黄島における遺骨収集活動についてお話ししたい。

まだ終わらない戦争―硫黄島(いおうとう)ってどこにある? 遺骨収集ってどんなことするの?―

硫黄島は東京より約1200km南、東京とグアム島のほぼ中間の場所にある。第二次世界大戦の激戦地・硫黄島には、遺骨収集という重要な課題が残されている。日本軍の戦死者の数は、厚生労働省社会・援護局の調査では、21900人。その多くは、米軍による火炎放射、爆撃、手榴弾攻撃により地下壕の最奥部に追い込まれて戦死したと推測されている。昭和27年から令和5年度末までに発見・収集された遺骨の数は10652柱で、全体の半数に過ぎず、未だ半数近くの遺骨が眠ったままになっている。

私は、54歳の令和5年9月26日~10月12日まで17日間の間、硫黄島遺骨収集に参加した。目黒にあった防衛研究所で執筆作業補助のアルバイトをしていたことがあり、「硫黄島」に関心があったことと、公益財団法人水交会(海洋安全保障に関する調査研究活動を推進、海上自衛隊への協力支援や先人の慰霊顕彰などの幅広い活動をする団体)から推薦をして頂いたためだ。

出発日、入間基地からはC-2輸送機(特別便)で硫黄島へ向かった。旅客機とは異なる轟音に最初は驚いたが、用意していた耳栓を付けて目を閉じた。緊張しているためかすぐに到着後の事が気になり、2時間40分という時間の感覚が全くなかった。硫黄島到着後は天山「戦没者慰霊の碑」へ来島報告、拝礼してから宿舎へ戻り、翌日からの作業に向け緊張が続いた。

活動の様子

遺骨収集活動の朝は早い。5:35 に宿舎玄関前に集合し、朝食に向かう。歩いて5分の場所にある鹿島建設の食堂を利用する。朝食から戻ると、祭壇前に集合し拝礼を行う。その後、作業準備を整え7:30に宿舎からバスに乗り込み出発する。遺骨収集活動で最も大切なことは、英霊へ最大限の礼を尽くすことである。現場へ到着し作業の前には、必ずそこに眠る英霊に拝礼をしてから、作業に入る(表1)。そして、作業終了後も拝礼で締めくくる。

| 5:35 | 集合 |

| 5:40〜6:00 | 朝食 |

| 7:10 | 礼拝 |

| 7:15 | 集合 |

| 7:20 | 朝礼・体操 |

| 7:30 | 出発 |

| 7:40 | 作業開始 |

| 11:35 | 集合 |

| 11:40〜11:55 | 昼食 |

| 13:40 | 作業出発 |

| 15:40 | 作業終了 掃除 |

| 16:50 | 集合 |

| 16:55〜17:15 | 夕食 |

| 17:50 | ミーティング |

| 22:00 | 完全消灯 |

現場の作業

39名の参加者の他には、陸上自衛隊より弾薬班2名と化学班2名が全日程作業に同行した。さらに厚生労働省から遺骨鑑定人である国立科学博物館の坂上和弘先生と東京大学人類学研究室の研修生1名も分散した作業地域を巡回していた。

作業場所はグリッド(180m四方の小グリッドに25分割されており、さらにその中がA-Yまで区切られている)に基づき、作業した。9月半ばを過ぎていたが、硫黄島はとても暑かった。作業場には日陰がないため、朝は現場に到着するやいなや、テントを張り、必ず日陰の確保をすることから始まる。そして 7:40 の作業開始からすぐに汗だくになり、15分の休憩ごとに水分補給は欠かせない。

不謹慎な話だが、実は、硫黄島に来る前にはご遺骨が出てきたらどうしよう、霊が出るっていわれたけど大丈夫か、重労働と言われとても不安だった。ところが現地で一心不乱に土を掘っていると、全くその考えは無くなった。スコップで土を削り掘るごとに、どうかご遺骨が出てきて欲しい、小指の先ほどの骨も絶対に見落としたくないと目を凝らして神経を集中させた。しかし、灼熱の現場、そして壕の中はさらに暑く、狭い壕の中の壁には虫がびっしりと張り付き、人の気配を感じると虫がいっせいに隙間に潜む状況である。また、毒ムカデやサソリにも気を付けなければならない。さらに、壕の中には土砂が流れ込んでいるため、しゃがんでやっと作業できるほどであるから、5分と経たないうちに息が苦しくなってくる。二人一組の壕の中の作業は15分が限界で休憩することになる。戦時中は15分で休憩なんていうことは夢にもないだろう。想像を絶する熱さと湿気の壕の中でくる日もくる日も作業を続けていたのだろう。しかも、水のない硫黄島では水分補給は最小限であるから、さぞ体力の消耗は激しかったと思われる。

その他、私が担当したのは、草木の根っこにからまったご遺骨を取り出していく作業があった。どうしてこんなにがんじがらめに絡まるのか? わからなかったが、乾いたやせた土地の草木は養分を求めて根を伸ばしてくるらしいとのこと。土や小石が固くまとわりついた細い根を木べらやはさみで入念にほぐしながら絡まったご遺骨を集めていく。すると細かい骨片がこんもりとしてくる。泥を水できれいに洗い流してから、骨片を大切に集め袋に入れるとずっしりとした重さになる。手に乗せた白い袋の中に人間の命が詰まっていると思うと、小さな一片も見逃さず日本にお連れしなくてはと作業を急いだ。

さて、不思議なことに一般人の私でも遺骨収集作業では、「そこに何かあるかもしれない」という感覚が日常では考えられない体力、集中力、忍耐力を発揮させる。今回のメンバーのなかでは、私の年代は若い部類に入る。ご遺族の方々は70代後半から80代であるが体力や気力は若い人よりも充実しているように感じた。あるご遺族の方とペアになった時にその理由がわかった。「お父さんに無様な姿は決して見せられない、ここにいるお父さんにほめてもらえるように頑張っているんだよ、それに、一片でも多くご遺骨を日本に連れて帰りたいから日頃から鍛えている」と話してくれた。日頃の心がけと鍛錬の賜物である。

余談であるが、鍛錬といえば、令和5年に100歳を迎えられた裏千家の千玄室さんは大学在学中に学徒出陣し海軍入隊後に特別攻撃隊に志願した海軍特攻隊の生き残りである。毎朝4時に起床し海軍体操と読経を欠かさないそうである。千氏は「一碗からピースフルネス」をスローガンに、一碗のお茶に込められた平和理念を掲げ、地球的なスケールで活動されている。

残されていたもの

土を掘っていると様々な道具、物品、日用品などが出てくる。印象的だったのは、小さな緑色のボタンである。拾い上げてみると少しひんやりするようなすべすべした材質である(ちなみに、アメリカ軍のボタンはプラスチック製なので区別がつく)。直径1cmもないボタンであるが、どなたかの衣服についていたものであることは間違いない。この小さなボタンは誰かの手に取られることをずっと待っていたような気がした。ボタンをひとつの場所に集めてみると両手いっぱいになった。沢山の重なる緑色の深さが長い年月を思わせた。

さらに、ある作業現場では、海に続くなだらかな丘から構造物が出土した。地上から下にむかって石が積まれており、その深さは2メートルくらい、4,5人が中にすっぽりと入れるような作りであった。上を塞げば、目隠しとなるので、見張り場であったのかもしれないし、備蓄庫のようでもあった。ご遺骨が見つかったので、底まで掘り下げていくと沢山の未開封の缶詰や飲料瓶が出てきた。その現場にいた皆さんが「ここに未開封の缶詰があったんだね、ひと口でも食べたかっただろうにと」もうほとんど形を留めていない缶詰に思いを寄せた。

弾薬庫の前で

私たちが作業した場所ではないが、弾薬庫であったとされる構造物が発見された。その弾薬庫の前に、めずらしくほぼ全身の姿を留めたご遺骨が2柱発見された。遺骨鑑定人の坂上先生らは、現場の様子を記録し、鑑定室にて状況を推測されながら、拾い集めたご遺骨を一体の人間へと復元されていた。重なるようにうつぶせに倒れていたとのことだが、一人の方の大腿骨の大きく長い骨は包丁で輪切りにされたように4つに折れてしまっていた。そして、この方の年齢は推定 15歳くらいであろうとのことだった。この若い方を庇い覆いかぶさるように倒れていた方は推定30歳くらいであった。坂上先生はこの状況を推察され、ひとりが十代の若さであったので、お二人は一緒に行動していたが、十代の方は大腿骨が4つに折れるような高エネルギーの被ばくを受け、その場に伏してしまったのであろうとのことだった。ここで、なぜ年齢が推定されるのかは、遺骨鑑定人が骨の隙間をみるとだいたいの年齢が分かるそうである。この後、DNA鑑定などでご遺族の方が判明すれば、最期の様子をお伝えすることができるであろう。

母の気持ち

今回、私が硫黄島に行かせて頂くひとつのきっかけは息子を持つ母だったからという理由が大きい。長男は中学3年となり、世が世なら志願兵になれる年齢である。自分の子どもだけではなく、誰でも戦争に行かせたくはない。もし自分の子が戦争に赴き、最期に子の命が尽きた土地に母が行けるのであれば、爪が剥がれるまで土を掘り続け、どなたのご遺骨でも構わずに日本へ連れて帰りたいと思うはずである。戦地に息子を送った母の代わりとなって、ご遺骨を帰還させたいという気持ちであった。

そして、今回、ご一緒させて頂いたご遺族のHさん(女性)にお話しを伺い、そこまで愛おしい気持ちになるのかと思ったことがある。その方はロシア方面の遺骨収集もされた経験がある。永久凍土のような土地では、ご遺体は冷凍されたようなお姿のままであるそうで、口が開いていれば「何が言いたかったの?」、歯を食いしばっていれば「どんなに辛かったの?」と話かけるそうである。若い兵隊さんはきっと結婚もしていない、お母さん以外の人から抱かれた経験もないだろうから抱きしめたのよと語ってくれた。

興味深いのは、日本兵が埋めたと思われるご遺体は目印のあるような場所、大木の下や建造物のそばなどに埋葬されており、その記録をもとに掘ってみるとそこには丁寧に埋葬されたご遺体が服を着たまま発見されるそうである。そのポケットからは身元がわかるように名前の掘ってあるタバコケース、印鑑や小さな写真ケースに入った家族の写真が見つかることもあり、ご遺族が生存していれば、一目瞭然で身元が判明するのであろう。そして、日本へ帰還するためには、凍土から引き上げ荼毘に付すのであるが、ご遺体をご遺骨にするために何時間も薪をくべ、火の様子を見ながら煙の上がっている間はお祈りを捧げているそうである。

Hさんが持参する遺骨収集のための道具は30キロにもおよび様々な七つ道具を駆使する。長年の経験から「これもあったほうがよい、この場合はこの道具を使ったほうがよい」など、その心遣いは長年異国の地の下におられた戦没者の方への最大の敬意であると思われた。

時間との闘い―遺骨収集と拉致問題―

先の大戦からすでに約80年も経ていると、ご遺族の高齢化はまったなしである。科学が進歩し、ご遺骨のDNA鑑定は可能であるが魔法のようにすぐに判明するというはずもない。残念ながら、母であった方々はすでにお亡くなりになっているだろう。そのことを考える時、私は拉致被害者のことが思い出される。ご家族がお元気なうちに日本に戻れるようにと祈らずにはいられない。

忘れないことが解決の糸口

曽我ひとみさんは、北朝鮮で横田めぐみさんとお母さんの話をした時、めぐみさんは「いつもお母さんは香水のいい香りがするの」と話していたそうである。マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』という本のタイトルそのままに、めぐみさんはお母さんのにおいの記憶を生きがいにしているのであろう。

災害、戦争、テロや拉致など抗うことができない現実の巻き添えになった人々をただ傍観するのではなく、同じ 時代を生きる人間として支援をし続ける必要があるのではないか。あの日、あの時、あの場所にいなかった私はこうして生きていられるのだから。そして、遺骨収集も続けていかなければならないと思う。その方法については、あまたの議論があろうが、国民の理解を得て、日本に帰還できるよう、今後とも各方面のご支援が必要である。

ふるさとに思いを馳せる

硫黄島は日本から約1200キロ南にあり、亜熱帯の南の島である。四季はないが、訪れた9月の半ばには、夕方になると涼やかな風が吹き、すすきの群生する原っぱに沢山のトンボが飛んでいた。中秋の名月、日本の景色がそこにあり、戦時中ここにいた方々も海の彼方のふるさとを想い、「志を果たして、いつの日にか帰らん」と口ずさんでいたかもしれない。壕の中の岩盤には無数の細い線が刻まれている。力を込めてつるはしで岩を砕いた証である。どんな思いで毎日作業を続けたのかと思うと、胸が苦しくなる。現在も世界の各地で戦争や紛争が絶えないが遠い国のことではなく、近しい人が亡くなる辛さを考えるような想像力や共感力が平和を導くために必要な感覚ではないかと考える。

トルストイは、人間の幸福を妨げるのは、個人的な幸福を求める存在同士の闘争であると考え、個人的に幸福を得ようとしても、それは不可能であると大著『戦争と平和』で伝えようとした。

私がこのお話を頂いた時、人生の折り返し地点を過ぎ、私のどんなことが他人様の参考になるのだろうか?と考えてみた。十人十色、多様なご経歴、ご経験をされている方々がこのコラムを書いておられる。

この紙面を通じて少しでも、“日本にはまだ帰還していないご遺骨がある、そして、日本に帰還できない人もいる”ということを知って頂き、ふと空を見上げた時にそのことを思い出して頂ければ幸いである。