永野 三智(ながの みち)

一般財団法人 水俣病センター相思社/水俣病歴史考証館 理事

- 1983年熊本県水俣市生まれ

- 2008年一般財団法人水俣病センター相思社職員になり、水俣病患者相談の窓口、水俣茶やりんごの販売を担当。同法人の機関紙『ごんずい』に「患者相談雑感」を連載する

- 2014年から相思社理事、翌年から常務理事

- 2017年から水俣病患者連合事務局長を兼任

プロフィール写真 撮影:亀山ののこ

自然豊かな水俣

私が生まれた集落は、海岸べたから5分ほど歩いたところにある。

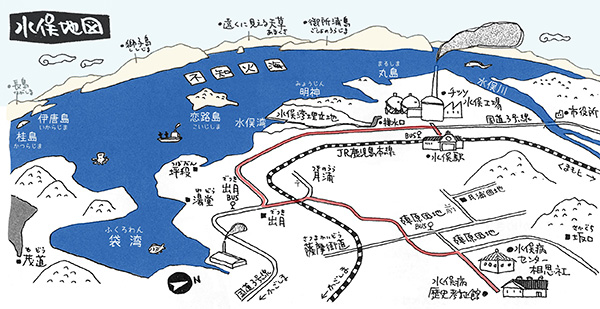

「袋」の地名は、巾着のような形をした湾が由来だ。天草諸島と九州本土に囲まれた内海になっている不知火海(八代海)の内側(九州本土側)、水俣湾のさらに内陸側に入り込むのが袋湾だ。不知火海は琵琶湖の2倍の大きさで、内海がいくつもの二重湾をつくっている。なかでも水俣湾は特別で、湾口はわずか100mだが奥行は広々とした三重湾を抱えている。この「袋湾」が私の集落の名の由来だ。

この袋湾、ひいては水俣湾を豊かにしているのが湾から1kmほど離れた冷水(ひやすじ)水源だ。シイや楠の木に覆われうっそうとしていて、水源の一番奥には水神様がいてくれる。薄暗い林に足を踏み入れるとすぐに、清々しい空気に包まれる。外界から引き離されたような感覚で、私は幼い頃に学校から逃げる時、よくここに身を隠した。誰かが着物や心の殻を一枚脱がせてくれるような身軽さを感じて、それが水神様の仕業だと思ってきた。外界から引き離されると感じるのは、ここにいる間、一度も先生に見つかったことがないからだ。

冷水水源の水源は近くにある矢筈岳という高い山で、この山は漁師たちが海へ出たときに、自分たちの位置を見極めるのに役に立ってきた。みんなこの山を目指して、港へ帰ってきた。この清水は、近くの袋湾にも溢れるように湧き出し、陸からは、大きな円になって遠くからでも見える。袋湾には、春はエビナと呼ばれるボラの子が押し寄せ、鮎子が群がる。この湧き水が水俣の海が「魚(いを)湧く海」と呼ばれ続けた所以にもなっている。それから海際には、影を落とした魚付林がたくさんある。「魚付林は弱い魚やお母さん魚の産卵の場所なんだよ」と教わった。

手漕ぎの小さな船で海に出ると、イワシの群れや、水面まで育ったアカモクを間近で見ることができる。海からは陸の黄金色のスダジイの花見ができる。舟をおりて海岸を歩くと、浜辺にはビナやカキやカメノテなどの貝類を没頭してひらう(拾う)ものが沢山ある。

集落を歩いていると、そこらじゅうで野いちごや山菜が採れた。野いちごはお茶畑の周りにも、草むらの影にも道端にも、いたるところにあって、花の時期に大体のあたりをつけておく。山菜はお茶畑の際にあるものがいいと教わった。山へ行くと甘夏の花のむせ返るような甘い香りに包まれる。この山では長い間、水俣病を背負い続ける作り手が、丁寧に大切に、みかんを育て続けている。幼い頃の書道の先生は、書道を教えるだけでなく合鴨農法のお米や、無農薬のみかんをつくっていた。私たちのことを一度も叱ったり否定したりすることのなかった先生は、みかんやお米も植物が育つに任せた。収穫の季節、休みになると、私や近所の教え子を連れに来て、軽トラの後ろにこどもたちを乗せて、みかん山へ連れていった。そして沢山のガサガサのみかんをちぎらせて、持ち帰らせた。みかんは甘く酸っぱくて、とても味が濃かった。食べるために歩く時間は豊かだ。食べ物を採りながら歩くと、時間はあっという間に過ぎていく。

こどもの頃の一番仲良しの友だちのお父さんは「ミナマタビョウ」で、お母さんは「シエンシャ」と言われる人だった。おじいさんは、笑うと猫みたいな目になる朴訥としたひたすらに優しい人で、たこ壺を近所の坪谷という港に沈めに行くのが日課だった。その家のおばあさんは、わたしが生まれたときにはもう亡くなっていたが、劇症型と呼ばれるミナマタビョウで、狂躁状態になると着物の前をはだけて、叫びながら集落を歩き回るので、「ガゴ」(水俣弁で『化け物』)と呼ばれ、だから友達のお父さんの子供の頃のあだ名は「ガゴん子」だったそうだ。狂いながら、ふっと我に返るときがあり、そのときに相手が自分を見る目に出会うときのことを、おばあさんは石牟礼道子さんに「馬鹿のふりすれば人間の本当が見ゆる」と語っている。混沌としながらも自由な雰囲気のその家には、いつでも困らせる人や困っている人が集まった。一家は彼らと一緒に過ごして、ときどきは一緒に暮らした。いま思うと私も、「困らせる」「困った」人だったのだと思う。

愛すべき人たちや食べ物、風景に満ちた私の水俣が変わり始めたのは、小学校の5年生のときだった。水俣病について他者から初めて受けた言葉は「ウツル」。相手は大学生のお兄さんだった。夏休み、父のタイへの出張にくっついて行き、民宿でだらだらと過ごしていたある日、プールで遊んでいた私は、久しぶりに日本人に会い、泳ぎを教えてもらった。仲良く遊んでくれた二人は、私の住まいを聞いた。「水俣」と聞くと、顔を見合わせて「ウツル」と言って、慌ててプールからあがって走り去った。残された私は彼らを呆然と見ていた。中学に入って他県の同級生から「水俣病がウツル」と言われて初めてその意味を理解して、「水俣は恥ずかしい」という気持ちが膨らんで、水俣の話ができなくなった。

中学を卒業後、水俣を出てからは出身を偽り、その手の話題になると逃げ回った。水俣を出て3年目、17歳の私は妊娠した。産むことに猛反対した両親を説得したのはうちの近所のある?おとうさんで「水俣の人間なら、水俣病が激しかった時代、目の前で獲れた魚ば『ありがたかのさりじゃ』ちいうて食べ続け、胎児性(水俣病)が生まれても、なお、こどもば産み続けた。命とは、貴重ぞ」という一言だった。そのことを、つい先月私は知った。おかげで、水俣での私の出産は、喜びのもとに受け入れられた。その一言がなかったら、私はきっと、親とも水俣の人々とも、もっと関係が薄かったかもしれない。水俣病とは社会的犯罪だ。住民は「魚が安全である」と騙され水銀毒を食わされて、病を抱いた。そして放置を受け続けた。だからこそ産まれてくる患者たちを受け入れてきた住民の「命とは、貴重ぞ」という言葉に重みを感じる。

そんなことをつゆとも知らない私は、産んだ子どもをできるだけ水俣から遠ざけようと思っていた。20歳の時、水俣の恩師が、裁判で「水俣病」を理由に受けた理不尽な扱いについて闘い、謝罪を求めている姿を目のあたりにした。幼い頃、私を軽トラで迎えに来てみかんをちぎらせてくれた書道の先生だ。逃げ回ることにばかり力を入れている自分を初めて突き放して見たときだった。そこで再会した近所の人々と「水俣病」との関わりを知り、こんなに身近にいたのに、気付かず、または気づかないふりをして「水俣」を隠した自分が恥ずかしくなった。そして、何より自分を隠さなくて良いという解放感に包まれた。

しばらく放浪を続けた後、裁判をする先生を助け、生活の中から水俣病を学びたいと考えた私は、まず地元の病院に勤めた。それまで裁判の傍聴で「(水銀を排出した企業)チッソと患者」の二項対立でしか見えていなかったものが、働くことで住民同士の複雑に入り混じった感情や地域の構造を知った。そうしてますます水俣病に向き合いたいと思い、患者の相談にのったり水俣病の調査をする(一社)水俣病センター相思社に入り、書籍や論文で水俣病の歴史を学ぶつど、「ひどい時代だったんだ」と思った。しかし患者担当になり、「今」苦しむ患者に出会う機会が増えると、「そうではない、水俣病は今も続いている」と感じている。聞き取りの中で相談者の様々な思いが溢れ出す。日々の症状や将来への不安、自身の歴史や水俣病への思い、診断によって下される「水俣病」を背負って生きること。認定されたから終わり、手帳を取得したから終わりではない。人生は、ずっと続いていくのだ。

こうして社会を見回してみると、水俣病と似ていることがたくさんある。企業と国による情報の隠蔽・嘘、御用学者の無責任な発言とそれを助けるマスコミ。環境や食の汚染、漁民や農民の怒り嘆き、偏見や差別。そしてその後ろには、今後苦しむことになるこどもやそのこどもの存在がある。

水俣病のこと

チッソは1932年からメチル水銀を海に垂れ流し、ついに、1956年、水俣病が公式確認される。私の生まれた村では公式確認以前から、流産や死産が相次ぎ、猫や魚や貝や水鳥や、それから漁民が現金収入を得るために魚を餌に育てた豚が死んでいったが、漁師への軽視が続いていたことが公式確認を遅らせたのだと思う。

公式確認に至っても、チッソに経済的に依存する市民も水俣市も熊本県も国も、果ては科学者もマスコミまでもがチッソを守り、漁師や患者を抑圧した。漁獲や摂取の規制をしなかった。排水口から少し離れると、新鮮で味の良い魚がたくさんとれた。見た目も普通の魚と全く変わらない。「誰も『魚が原因だ』とか、『危ないから食べないほうが良い』なんて言わなかった。お金も食べるものもないのに、目の前の海で簡単にとれる魚を食べない理由はなかった」と近所のおじさんは言う。「ボラやタイ、タチウオ、アジ、グチにカレイ、タコにコノシロ、一番腹持ちをする食べ方は、刺し身を腹いっぱい食べることだ」と。

次第に水俣病問題が深刻化すると、チッソは水銀の希釈効果を期待して、*1958年、水俣湾よりも広い不知火海に排水口の場所を変更した。水俣病は拡大する。通産省はチッソに「排水口の場所を元に戻すこと」「水銀を除去する装置の設置」を指導。治療費が必要な患者家族が雇われて、*1959年、水銀浄化装置が完成した。チッソの社長はお披露目式で排水口の廃液を自らコップに注いで飲み、安全性を訴えた。不知火海の住民はチッソを信じ、安心して魚を食べた。

水銀浄化装置ができたことで、チッソは「水俣病の原因は分からない。原因が分かった場合においても新たな補償金の要求は行わない」いう条件付の「見舞金契約」を患者と結び和解した。患者はチッソを訴えたことへの非難の目にさらされながら、身を潜めるようにひっそりと暮らした。

随分後に分かったことだが、浄化装置には水銀を除去する効果はない。社長が飲んだのはただの水道水だった。不知火海の人たちは、騙されて、毒を食わされ、その後9年間に渡り放置された。

1965年、新潟水俣病の発生によって、水俣病が再び注目を集めた。新潟の患者が水俣を訪れるとの知らせを受け、患者とともに、水俣の学校教員、議員、チッソ労働者、市役所職員、主婦が出迎えた。新潟の患者と水俣市民の共闘により、国は水俣病を公害と認定した。皮肉な話だが、新潟水俣病が起きなければ、水俣病は「見舞金契約」で終わったとされ、教科書にも載らず、忘れ去られたことだろう。

*1968年、公害認定を受け、水俣の患者の一部が裁判を起こし、勝訴した。しかし、そこでも水俣病は解決を見なかった。今も裁判が続き、認定申請をする人たちの存在がある。

人として生きることへの抑圧や科学の盲信、学歴社会や外から押し付けられた発展や生産性の追求。そういったものによって水俣から、自給や自治が失われていった。けれどもチッソは、水俣市民の希望であり続け、依存の対象となり続けている。

水俣市では、2018年にチッソ傘下の市長が誕生して以来、チッソに優しい政治が始まった。この4年間、弱い者を排除していくかのような、病人への医療、高齢者や子どもや障害者への福祉、水俣病の事業への予算の大幅削減やゼロ。障害者への差別的扱い。水俣病を忘れたがっている人たちの存在に配慮するという、長引く悲劇を背負った とか?長崎や広島の首長であれば口にするだろうかと思うような、チッソ労組から全面支援を受けた現市長の発言。言葉の通り、市のHPや福祉計画、議会、部署名、職員の名刺から、次々に水俣病や環境モデル都市に関する文言が消えた。4年の間に水俣で培われた忖度の空気と萎縮感。こんなにも、水俣が変わってしまったことに、戸惑った。

これを書いている今は、市長選の準備中。身近な人が病気になったとき、障害を持ったとき、認知機能が衰えたとき、誰の心も体も、虐待したり殺したりしたくないし、私が同じ状況になったときも虐待されたくも殺されたくもない。幼い子と、子をもつ親へのサポートが充実していたあの水俣を取り戻したい。電気は十分足りているのに、水俣の海を豊かにするあの山を森を切り開き、無駄な風力発電所を作ることを阻止したい。「水俣病を忘れたがっている人がいる」。そのことを首長が口にしたときに頭に浮かんだ人たちの存在を忘れさせない。強い者のための水俣ではなく、弱い者のための水俣を。

そして女の人たちが活躍できる場、作りましょうよということで、まずは女性を首長にしましょうよ、という提案をしている。そして最初から決まったことを決めるのじゃなく、議論や対話ができる議会を作りましょう。小さな声や、声にならない声がちゃんとすくい上げられる場を育てましょうよ。そういうことを実現したいから、私も声をあげる。

※自己紹介補足:勤務先は水俣病センター相思社

相思社は、1974年に水俣病の患者支援を目的に作られ、現在は水俣病を二度と引き起こさないことを目的に、さまざまなツールを使って水俣病を伝える活動をしている。職員8人で、スタッフの多くが20~30代だ。一般財団法人だが、47年間、NGOと名乗ってきた。運営する水俣歴史考証館には?毎年3000人ほどが訪れる。夏になると海の家化する相思社の集会棟では多くの大学生が合宿し、フィールドワークをし、患者の話を聞き、バーベキューをして語らう。コロナ禍でいろんな制限が生まれたが、小中高校、大学ごとにオンライン合宿や授業、対話の会などを開催している。対象は個人へ、また海外へも発展し、毎日のように各地とつながって、伝える営みが途絶えない。ここでわたしは、患者相談業務や展示館での解説、機関紙の編集や、被害地域でとれた作物の販売などを担当している。

※水俣病歴史考証館

1988年に開館。解説をする職員は、水俣病事件の経緯はもちろんのこと、事件に対する考察や経験も伝える。

考証館は患者と支援の学者、デザイナーなどとともに手作りをした展示館で、患者の「水俣病事件を歴史にせず、考え証(あか)していく館として発信し続けよう」という言葉から命名された。水俣病事件をリアルに伝える実物資料を展示することで、知識としての教訓を伝える場ではなく、社会のあり方や生き方を考える場となることを目指している。

水俣病の加害者や、水俣病を生み出した構造を見つめるとき、チッソや行政や、それを肯定し支えた社会を批判するとき、その向こうには「私」がいる。同じ危うさをもつ自分を見つめ、丸裸にさせられる感覚。わたしは当事者だ、と思わされる。私が伝えたいことは、正義ではない。正義の間に生じる葛藤だ。