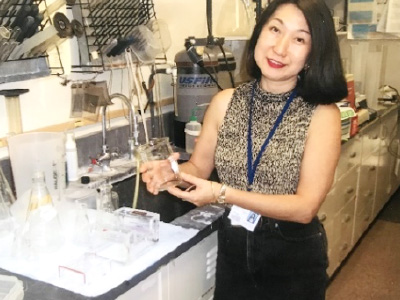

町田 真弓(まちだ まゆみ)

基礎バイオ医学研究者、主婦

- 1979年 青山学院大学文学部英米文学科卒業

- 1979~1988年 大学卒業後、日本アイ・ビー・エム入社。社内教育を経てシステムズエンジニアとして9年間勤務。育児に専念するため退社。

- 1992年 家族の赴任に伴い渡米。ニューヨーク州に4年半暮らした後、バージニア州に転居。以来バージニア生活24年。

- 1996年 母が脳出血で倒れ半身不随になり看病のため日本に一時帰国。帰米後、コミュニティカレッジにて介護助手の講座受講。このときの体験がきっかけとなり、生物、化学、そして医学を学びたいと考えるようになる。

- 1997~2004年 バージニア州のThomas Nelson Community College 、Christopher Newport Universityにて 数学、生物学、化学、物理学の基礎単位修得後、Old Dominion University にてBiochemistry (生化学)を専攻。2004年学士号修得。Outstanding Student in Biochemistry として表彰される。

- 2004~2009年 Eastern Virginia Medical Schoolより給付奨学金を得て大学院博士課程に進む。Biomedical Sciences (バイオ医学)専攻。アメリカ航空宇宙局(NASA)より助成金を受け “(火星探査時の)宇宙放射線が脳(海馬)に与える影響” を研究。これにより医学博士号(Ph.D)取得。

- 2009~2020年 Eastern Virginia Medical School睡眠研究所にて “ストレスが脳の生化学的変容を通して睡眠に与える影響” を主テーマに研究を続ける。2019年NASA Human Research Program Grant Augmentation Competition 受賞。

- 2020年 プロジェクトの終了を機に退職。今後の人生について模索中。

- 二男一女の母。好きなことは、料理、家庭菜園、そして、旅行。

私の人生は学びの連続

“学ぶこと”が好きです。もはや趣味の領域かもしれません。独自の学習ノートを作り、関連する本や文献を読み漁り、新しく知り得たことをノートに切り貼り書き付ける… そんな作業をコツコツと繰り返し、未知の事象を自分なりにひも解いていく… それが私にとっての至福の時間です。独学で勉強することも好きですが、学校で体系的に学ぶことはもっと好きです。小、中、高の12年間に加え、大学を2つ卒業し、そして大学院で博士号の取得。企業での2年間の研修も経験していますし、 こうした“学ぶ暮らし”を概ね30年続けてきました。学びの場は、私にいつも平等に機会を与えてくれました。性差別も年齢による制限も受けることなく、人種や言葉で差別されることもなく、さほど生得的好条件をもっていなかったにもかかわらず、システムズエンジニアとして英国でコンピューターソフトの開発に携わることもでき、アメリカでNASAのプロジェクトに参画することもできました。今こうして振り返ると、この学びの積み重ねにより、私の人生が開かれ、私という人間が創られてきたのだなということに改めて思い至ります。

人生の分水嶺

誰にでも人生の分水嶺にあたるような出来事があるかと思います。それを境に人生が大きく転換するような出来事 - その時点では後にかかわる重要性がわからなくても、人生を振り返る時にその必然性が初めてわかる分岐点というものが。私にとっての人生の、そして学びの分水嶺は、1996年3月におとずれました。40代に差し掛かろうとしていたその頃、4年間住み慣れたニューヨーク州からバージニア州に引っ越すその当日に、日本の母が脳出血で倒れ危篤という知らせを受けました。急遽一時帰国を決め、当時9歳の長男、8歳の長女、そして前年に生まれたばかりの6か月の次男を抱えて、翌日の飛行機で日本に飛び立ちました。肉親の危機に直面して感じた五臓六腑が引き裂かれそうな痛みは今でも忘れることはできません。14時間の機内で乳飲み子の世話をしながらもずっと涙が止まらず、成田に着くまで声を立てずに泣きどおしました。その後、母は数か月の入院とリハビリで一命はとりとめたものの、右半身不随となり、言葉とそして家族への記憶を失いました。

帰米後、母によりそえず離れて暮らすもどかしさからなんとか気を逸らそうと、たまたま見つけた介護のコースを受けてみようと思い立ちました。40時間の講習と40時間の実習から成るこのコースは、受講後の検定試験を合格するとバージニア州認定のCertified Nurse Aide(CNA、 介護助手)の資格を得ることができました。当時、介護助手は最低賃金に近い仕事だったと思いますが、初日から分厚いテキストを手渡され、第一章でまず“患者のプライバシーと権利”に始まる講義を受け、はやくも圧倒されました。授業では、半身不随の患者さんへの寝起き、立ち上がり、衣類の着脱等の介助、血圧・体温のバイタルサインの取り方など、数多くのことを学びました。実際にケアファシリティでみたアメリカの介護現場は、日本人の考える“思いやり”とは一線を画すビジネスライクな介護ではありましたが、患者の尊厳を守りながらもケアする側の権利と安全も併せて守るようにできており、その合理性には考えさせられました。この介護コースでの密度の高い体験が出発点になり、その後10年以上にもわたる私のアメリカでの学びの暮らしが始まりました。

サイエンスを学びたい

介護助手の認定を得た後もさらに学び続けたくなり、その年の秋の新学期から、主婦業の傍ら地元のコミュニティカレッジに通い始めるようになりました。まず介護学の延長、人体生理学のクラスを受講しました。“Introduction to the Human Body – The Essentials of Anatomy and Physiology” と題された厚さ1インチほどのテキストは、今眺めてもカラフルなラインマーカーの線引きや書き込みがびっしりで、当時の自分の意気込みを感じます。初めて体系的に学ぶ人体生理学は新鮮で、講座終了後も『もっと勉強を続けたい』と強く願うようになりました。40代の“成人”の私でしたが、それ以前には“自分が何を学びたいのか?”、真剣に向き合ったことがありませんでした。日本での学生、そして社会人としての生活は恵まれた環境にあったにも関わらず、自ら思い立ち行動することがなかった受動的な自分を恥じました。その頃の私は科学に無知でした。何も知らない自分に気づいた、まさに“無知の知”でした。今だったら中学生の教科書にも載っている遺伝子の基礎…半世紀以上も昔にワトソン、クリックが仮説をたて、後にノーベル医学生理学賞を受賞したDNAの二重らせんモデルについても、私の学んだ1970年代の高校の教科書には記述が皆無でした。好奇心をかきたてられ、最新の科学を、そしてさらに学問としての医学を知りたいと切に願うようになりました。

台所で微積分の問題を解く日々

やりたいことが見つかって、熱に浮かされたように喜んだのも束の間、常に時間との闘いの生活が始まりました。一介の主婦が学びの場に戻ることは、障害物競争なみにハードルの高いものであることにすぐに気付きました。日本の文系大学で履修した単位をかき集め、 地元の大学にBiochemistry(生化学)専攻で出願したものの、専門課程に進む前に、まず、数学、コンピューター、生物、化学、そして物理の基礎単位を履修する必要がありました。授業に出席する時間は、週末か小学生の長男と長女が学校に行く日中の時間を充てるようにし、歩き始めたばかりの次男はベビーシッターさんに託すことで乗り切りましたが、とにかく時間がありません。英語の分厚いテキストを読み、理解し、それをさらに自分の言葉で英語で表現できるようになるためには、英語を母国語とする学生の3倍の時間がかかりました。予習、復習、課題提出、試験勉強…いくら時間があっても足りません。一日の中で集中して勉強に費やせる時間は、3人の子供たちが寝静まった深夜か早朝のみ。朝4時から勉強する数時間を捻出するために、3-5(サンゴー)大作戦と称し目覚ましを3:50にセット。いつも寝不足で、少しでも時間があれば寝たい。学校へ行く準備をして車に乗りこみ、20分タイマーをかけてガレージで出発前に車中で仮眠をとる。台所仕事をする片手間に食卓で微積分の問題を解く。そんな日々でのご褒美は、試験の後に味わう解放感。空の青さまで違って感じられました。やりくりは時間だけでなく、授業料を捻出するためにアメリカの大学間の単位互換制度を最大限利用しました。当時通学圏内だった大学は3つあり、それぞれに履修可能な講座を開講時間と単位当たりの授業料の観点から選択し、コストパフォーマンスの良い単位を搔き集めました。

…こう書いていくと、随分とストイックな暮らしをしていたようですが、振り返ると充実した楽しい数年間でした。大学生の特権である長い休暇を利用し、夏休み、冬休みは子供たちを連れて、日本に一時帰国。そしてアメリカ国内やヨーロッパ各国に長期の家族旅行にもでかけました。バージニアからニューヨークまで8時間のドライブで子供たちとずっとクイズの出し合いをしたり、旅の移動時間は主人と私で子供相手の俄かエンターテイナーと化し、即興の創作話を身振り手振り交えて披露したり、旅先で買ったお土産を駆使してホテルで人形劇を繰り広げたり。普段子供たちに時間をかけられない分、旅行中は家族で思いっきり密着した時間を楽しむことに専念し、気持ちのバランスをはかってきました。

こうして、1997年の秋から始まった学生生活は、2004年初夏に大学を卒業するまでほぼ7年に及びました。楽しさよりも苦しさの多い学生を続けてこられたのは、常にフェアに評価してくれるアメリカの大学のシステムが性に合った…ということかと思います。頑張ればいい点が取れる→良い評価がもらえる→さらに頑張る→さらに良い評価を得る…そんな単純な仕組みがとても心地よかったという気持ちは、主婦を経験している人にはわかってもらえるかもしれません。主婦という仕事はちゃんとこなして当たり前。いくら頑張っても、評価を受けることも褒められることもない、ある意味 “割に合わない仕事” です。試験後よくできた答案には「素晴らしい!」のひとことを添えてくれるプロフェッサーたちの励ましがあったからこそ続けてこられた大学生活でした。

道は開ける

充実の学生生活を送りながらも、いつも自問していたのは、『こんなことをしてて何になるのかな?』という至って当たり前の疑問。サイエンスを学び始めた当初から、知りたいことを学ぶためには大学院まで進まないと駄目だということは感じていましたが、なかなかそこまで踏み込む勇気はありませんでした。大学院へ進むなど、例えてみると、蟻が断崖絶壁を登っていくようなものでした。先を極める決心もつかぬまま、収入、仕事に直結する学部ならまだしも、ただ知的好奇心を満たしたいがための大学生活は、周りの人には ― 特に上昇志向が強く常に合目的的なアメリカの学生には ― 不可解にみえたようです。やりたいことは医学と分かっていても、50に手の届く年齢で、言葉のハンデを抱えながら医師の国家試験を目指すことは、能天気で猪突猛進型と人に思われがちのこの私でさえ躊躇するものがありました。加えて、家一軒建つほどの学資を投資するにはあまりにROI (Return on Investment)が 不透明で、原資を回収する意気込みもありません。2004年当時、やっとやりたい分野の勉強ができるようになった私でしたが、Goサインも、Not Goサインも出せずに卒業を間近に控える煮え切らない日々を送っていました。そんな中、バージニアに(当時)3つあった医大学院(アメリカでは医学部は大学院レベルとなり、大学を卒業していることが前提となる)の一つEastern Virginia Medical School(EVMS)が、給付奨学金付きの博士課程の学生を募集していることを知りました。EVMS は自宅から50㎞。車で片道一時間の場所にありましたが、それでも通える範囲。医者ではなくとも、研究者を目指して医学を学ぶオプションを見つけ、自分の住む小さな領域が急に開けた気がしました。教授陣からの推薦状を得て、大学卒業時にOutstanding Student in Biochemistry として表彰されたことも功を奏し、EVMSに入学許可が下りたのはその年の初夏のこと。私は48歳になっていました。

涙を流さずに泣く日々

期待と希望で元気一杯に大学院に通い始めた私でしたが、その高揚した気分はすぐに打ち砕かれました。EVMSでは最初の1年間は医学生たちと共に人体生理学、生化学、分子生物学などの講義を受けるカリキュラムになっていました。すでに大学で医学部進学課程(pre-medical)を修得してきた学生が多く、それに合わせて授業は臨床に特化して高度に専門的で、テキストの内容が理解できたとしても、ひとたび応用問題になるとまるで歯が立ちません。例えば心電図一つ読むにしても、心臓のメカニズムに加えて数多くの症例との関連を理解している必要があり、英語の病名さえ覚束ない私には難しいものがありました。加えて、授業形式もグループディスカッションが増え、発言回数と内容で成績評価されるようになり、黙って授業を受けているのが好きだった私には毎日が地獄のようになりました。発言することを事前に準備してから出席するのですが、一瞬の差でほかの学生にそれを言われてしまった日には残りの時間はただ針の筵に座っているようなものでした。それでいて、弱音を吐くことは良しとせず常に沈着冷静な行動が要求されるメディカルスクールならではの独特の雰囲気があり、泣くにも泣けず、涙をこぼさずに強がってただ眼を見開いている私はいつも目が痛くなりました。この頃は毎朝のように『大学院を辞めよう』と心に決めて家を出る日々でした。でも、一時間余の海峡を渡る通学時間が冷静さを取り戻す良い機会を与えてくれました。一旦車に乗ってクラシック 音楽をFMで聴きながら、チェサピーク湾を照らす朝日を眺めると、『今日だけは頑張ってみよう』と思えてきて、今日一日、今日一日…と思いながら過ごした一年間でした。

研究生活

2年目以降からは、研究に重点が置かれるようになり、私は母への思いから、脳神経、特に神経変性疾患とその変容をテーマにすえることに決めました。EVMS での研究生活の中で私にとっての最大の幸運は、当時、記憶学習の脳神経シナプスモデルを研究していた Dr. György Lonartに出会えたことかと思います。ロナート教授は、2013年のノーベル医学生理学賞受賞者であるDr. Thomas C. Südhof に直接師事し、スドーフ博士の研究の中核として功績をあげてきた方でした。そんな輝かしい肩書を持ちながらも、独特のユーモアをまじえた飄々とした飾らぬ人柄には、初めて会った時からとても魅きつけられるものがありました。“500年間一度も戦いに勝ったことのない国”と自虐的に語るハンガリー出身の彼と、“第2次世界大戦で初めて負けを体験した国”から来た日本人の私でしたが、不思議に気持ちの通じあうところがあり、研究の緊張の日々も、3時にロナート教授の入れる絶妙のコーヒーや紅茶と、私の日本茶サービスのおかげもあってか、気持ちが和むものがありました。

誰に対しても決して声を荒立てることのない穏やかなロナート教授ですが、学生の研究実験に対しては妥協を一切許しませんでした。当時、彼の研究室で私が挑んでいたのは、マウスの脳神経を使った生化学実験でした。脳から扁桃体を取り出し、さらに扁桃体脳神経間のシナプスに関与する神経伝達物質を抽出しその放出(リリース)量を測定することで、記憶に関連するストレス負荷後のシナプスの変容を調べるという実験でした。マウスの扁桃体は数㎣の小さなもので、なかなか納得のできる安定した結果が得られず、何十回も実験を繰り返すことをロナート教授から指示されました。早朝から始められる生化学の実験は、ミスを許されない何十もの工程からなり、ひとたび始まると6~8時間は気をぬくことが許されず、夕方へとへとになるまで続けられました。来る日も、来る日も、少しずつ条件を替えながらも同じ実験の繰り返しで気持ちも折れそうになりましたが、ロナート教授は根気よく向き合ってくれました。実験に単一の正解はありません。実験者自らが論理的に思考し、トラブルシューティングをしながら最適化を目指し説得力のある結論を得る - この過程を体験することが博士課程前期の一つの課題だったのだと思います。この日々のおかげで、神経伝達物質リリース測定実験は、私が基礎バイオ医学研究者として独り立ちするうえで要となる大切な実験ツールとなりました。

ロナート教授の指導は精神面にも及びました。当時の私の英語力は、日常会話にはさほど問題はなかったものの、悩みの種は定期的に課されるプレゼンテーションでした。私には、難解な医学用語を駆使することも、咄嗟に表現を使いわけることも ― 例えば、ある事象を論文から引用するときでも、それが単にreportされているのか、 documentされているだけなのか、 その発表チームによりproposeされているのか、広く hypothesize(仮説)として認められているのか、demonstrateされたのかなど - スムーズにはできませんでした。苦肉の策は、プレゼンテーションに使うPowerPointに文章を書き込みそれを読みあげたり、事前に準備したカンニングペーパーを読むことでした。でもそんな小手先の手段はロナート教授には通用せず、「君の読み言葉は死んでいる」と一刀両断され、自分の言葉として発することができるまで繰り返し練習することが課せられました。手痛い失敗体験はPh.D候補者試験のときでした。模擬の研究提案書は難なく合格したものの、口頭試問でつまずき、頭が真っ白になり基本的な質問さえ答えられなくなってしまいました。研究室に戻り、「もうだめだ。辞めたい。」と落ち込む私に、「続けよう。そして最後には君と僕で勝利の美酒を飲むんだ」と普段は口にしないような気障なセリフを持ち出して気持ちを和ませ、まさに飴と鞭で精神力の弱い私を指導してくれました。

NASAより助成金を受ける

2006年、博士課程も後期に入り、学位論文のための研究プロジェクトを計画する時期になりました。ロナート教授から学術的なサポートを得られたことに加え、私にとっての2つ目の幸運は、Dr. Richard A. Brittenと出会えたことだと思います。イギリス出身のブリッテン教授はEVMSの放射線癌治療に関与しながらアメリカ航空宇宙局(NASA)でも主研究員として活躍し、私の研究プロジェクトがNASAから助成金を得るために尽力してくれました。

当時NASAでは、将来計画される有人火星探査に向けて、長期間の宇宙飛行が人体にもたらす影響を様々な観点からシミュレートしているところでした。特に地上には存在しない高エネルギーの粒子(HZE: high mass, highly charged, high energy)を含む宇宙放射線は懸念要因の一つで、ブリッテン教授らによる地上でのげっ歯類(ラット)を使った動物実験では、脳の海馬(hippocampus)に関連する記憶学習機能に有害な影響を及ぼすことが予測されていましたが、そのメカニズムについてはまだ未知の部分が多く研究の余地がありました。その解明の一助として、私の行っていた“記憶学習機能を神経伝達物質の放出から推定する”という生化学的実験アプローチを提案したところ、ブリッテン教授から賛同を得ることができ、2年間のプロジェクトがスタートしました。 一般的には、“ヒトの誕生時から脳細胞の数は増えることはない” と思われていますが、例外の一つは“海馬”です。神経細胞の新生(neurogenesis)は海馬では成熟後も続くことが確認されています。プロジェクト開始の当時は、この海馬の新生機能に高濃度の宇宙放射線が影響を与えたという実験結果が発表された直後でもあり、“宇宙放射線はneurogenesisに影響し、それを一因に海馬の記憶学習機能が低下する” というのが有力な仮説となっていました。でも、研究を続ける中、成熟した海馬の神経細胞にも宇宙放射線は影響を及ぼすという興味深い結果を得ることができ、“Effects of HZE Irradiation on Chemical Neurotransmission in Rodent Hippocampus”(げっ歯類の海馬の化学的神経伝達に与えるHZE被爆の影響)と題したこの研究成果により、博士号を取得することができました。2009年、私は53歳。ロナート教授よりも、ブリッテン教授よりも年上のnon-traditionalと形容される異色の卒業生でした。でも、博士論文の抜粋をまとめ学術誌に発表した論文は今も引用回数が高く、「未だに評価が高いんだよ」とブリッテン教授はことあるごとに私を喜ばせてくれますし、論文の研究成果を踏まえ更に拡張させて提案した実験計画は、2019年のNASAのHuman Research Program Grant Augmentation Competition で受賞したことも付記しておきたいと思います。

こうして母のことがきっかけで始まった私の学びの旅でしたが、その母は20年間の闘病生活の末、2016年に他界しました。今でも母が存命だったらどんな風に思うかなぁと考える時があります。元気なころは近所のお買物にもハイヒールを履いていくモダンな母でしたが、福井県のお寺に生まれ「女が学問をすると生意気になるだけ」と言いはる昔気質の人でした。皮肉なことに、もしかしたら、私は今でも専業主婦だったかもしれません。

後記

ロナート教授の研究室は、今でも、私が研究につまずいた時、疲れた時に、気分転換にふと立ち寄る場所になっています。数年前、テレビドラマで “逃げるは恥だが役に立つ” が話題になった時、日本ではあまり発想がないこの表題はハンガリーの格言に由来することを聞きつけ、早速ロナート教授に真疑を確かめに行きました。直訳して本当にこれに該当するハンガリーのことわざがあるのか尋ねたところ、しばし考えたロナート教授の言うことには、「(その手のことわざは)あまりに多すぎてわからない」ということでした…